Blog

MHRA SCANDALES ET CONFLITS D’INTÉRÊTS

L’OMBRE DE LA MHRA SUR LA RÉGULATION PHARMACEUTIQUE

Une investigation approfondie révélant les liens troublants entre l’agence britannique de régulation des médicaments et l’industrie pharmaceutique qu’elle est censée surveiller.

Le siège de la MHRA : une institution sous les nuages de la controverse

Dans les couloirs feutrés de la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), l’agence britannique chargée de surveiller l’industrie pharmaceutique, se dessine depuis des décennies un tableau troublant. Censée protéger la santé publique en régulant les médicaments et dispositifs médicaux, cette institution fait face à des accusations persistantes de conflits d’intérêts, de capture réglementaire et de complaisance envers l’industrie qu’elle supervise.

Une enquête approfondie menée par le British Medical Journal (BMJ) en 2022 a révélé l’ampleur d’un problème systémique qui mine la crédibilité des organismes de régulation pharmaceutique à l’échelle mondiale. Au cœur de cette investigation : la MHRA britannique, symbole d’une dérive institutionnelle où l’argent de l’industrie pharmaceutique « imprègne » littéralement les organismes censés la contrôler.

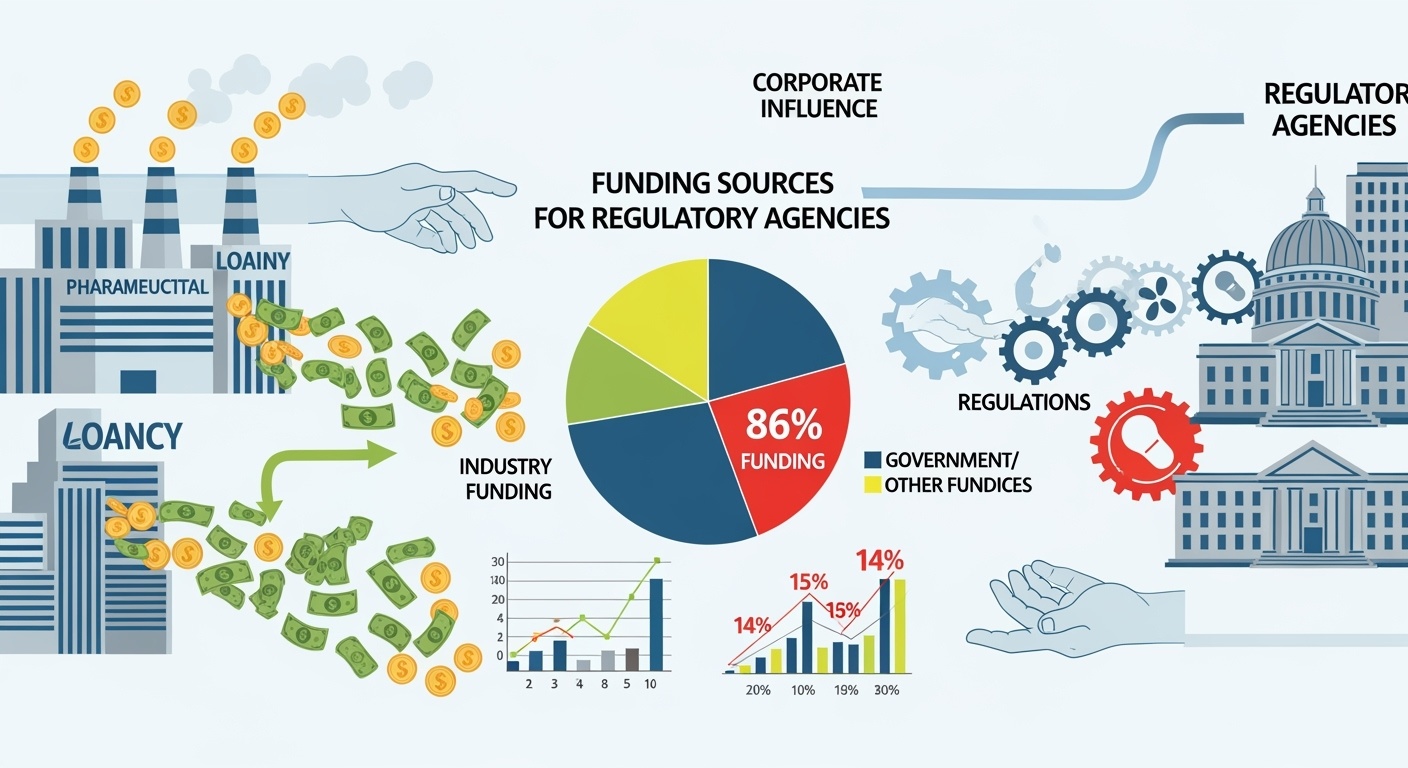

LE FINANCEMENT INDUSTRIEL : UNE DÉPENDANCE PROBLÉMATIQUE

Les flux financiers massifs de l’industrie pharmaceutique vers les agences de régulation

Chiffres Révélateurs du Financement Industriel

du budget MHRA financé par l’industrie (2021)

des nouveaux médicaments approuvés par la MHRA

financement industriel depuis 1989

Depuis 1989, sous l’impulsion de Margaret Thatcher qui retira la régulation des médicaments du Department of Health, la MHRA est financée à 100% par l’industrie pharmaceutique. Cette dépendance financière totale place l’agence dans une position de conflit d’intérêts structurel qui soulève des questions fondamentales sur son indépendance.

Selon l’enquête du BMJ menée par la journaliste d’investigation Maryanne Demasi, cette situation n’est pas unique au Royaume-Uni. À l’échelle internationale, les chiffres sont édifiants : l’Australie tire 96% de son budget réglementaire des fonds de l’industrie, l’Agence européenne des médicaments (EMA) est passée de 20% de financement industriel en 1995 à 89% aujourd’hui, tandis que même le Canada, considéré comme plus conservateur, reçoit 50,5% de son financement des entreprises pharmaceutiques.

« Comme la FDA, la [Therapeutic Goods Administration (TGA)] a été fondée pour être un institut indépendant. Cependant, le fait d’être largement financé par les honoraires des entreprises dont il est chargé d’évaluer les produits constitue un conflit d’intérêts fondamental et un exemple parfait de corruption institutionnelle. »

– Donald Light, sociologue, Université Rowan

Cette dépendance financière a des conséquences directes sur les processus d’approbation. Kent Woods, ancien directeur général de la MHRA, défendait cette relation en affirmant que « il est important que le régulateur comprenne l’industrie réglementée », arguant que leurs « zones d’intérêts qui se chevauchent » ne posaient pas de problème. Cependant, cette proximité soulève des questions légitimes sur la capacité de l’agence à maintenir une distance critique nécessaire à l’exercice de sa mission de protection de la santé publique.

LA PORTE TOURNANTE : QUAND RÉGULATEURS ET RÉGULÉS CHANGENT DE CAMP

La « revolving door » : les échanges constants de personnel entre régulateurs et industrie

LE CAS IAN HUDSON : UN PARCOURS RÉVÉLATEUR

Le phénomène de la « porte tournante » (revolving door) entre les agences de régulation et l’industrie pharmaceutique constitue l’une des manifestations les plus tangibles de la capture réglementaire. Le parcours d’Ian Hudson illustre parfaitement cette problématique systémique qui mine l’indépendance des organismes de contrôle.

Cette circulation du personnel entre secteur public et privé soulève des questions fondamentales sur les conflits d’intérêts et l’indépendance des décisions réglementaires. Comme le souligne le professeur John Abraham de l’Université de Sussex, expert reconnu en régulation pharmaceutique : « Non seulement les membres du CSM [Committee on the Safety of Medicines] perçoivent des honoraires de l’industrie, mais de nombreux responsables d’agences ont travaillé pour des compagnies pharmaceutiques. »

Cette situation n’est pas spécifique au Royaume-Uni. Aux États-Unis, une étude du BMJ de 2016 révèle que « plus d’un quart des employés de la FDA qui ont approuvé des médicaments anticancéreux et hématologiques entre 2001 et 2010 ont quitté l’agence et travaillent désormais ou consultent pour des entreprises pharmaceutiques. » Plus récemment, neuf des dix derniers commissaires de la FDA entre 2006 et 2019 ont obtenu des postes liés aux entreprises pharmaceutiques après leur mandat.

Impact sur la crédibilité : Cette circulation constante de personnel crée une culture de complaisance et remet en question la capacité des agences à prendre des décisions véritablement indépendantes, libres de l’influence de leurs futurs employeurs potentiels.

LES SCANDALES RÉCENTS : QUAND LA COMPLAISANCE DEVIENT ÉVIDENTE

Les dernières années ont été marquées par plusieurs scandales qui ont mis en lumière les défaillances systémiques de la régulation pharmaceutique. Ces affaires révèlent comment les conflits d’intérêts et la dépendance financière peuvent compromettre la sécurité des patients et l’intégrité du processus d’approbation des médicaments.

L’AFFAIRE ADUHELM : UN CAS D’ÉCOLE DE DYSFONCTIONNEMENT

L’approbation controversée de l’Aduhelm (aducanumab) par la FDA en 2021 illustre parfaitement les dérives du système réglementaire actuel. Ce médicament contre la maladie d’Alzheimer a été approuvé malgré l’opposition quasi-unanime du comité consultatif de la FDA et l’absence de preuves solides d’efficacité clinique.

Aaron Kesselheim, professeur de médecine au Brigham and Women’s Hospital et à la Harvard Medical School, a démissionné du comité consultatif de la FDA en signe de protestation, déclarant que « l’approbation accélérée n’est pas censée être la solution de secours que vous utilisez lorsque les données de vos essais cliniques ne sont pas assez bonnes pour une approbation normale. »

Il est révélateur de noter que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a rejeté l’application d’Aduhelm, considérant que « bien qu’Aduhelm réduise l’amyloïde bêta dans le cerveau, le lien entre cet effet et l’amélioration clinique n’avait pas été établi. » Cette divergence entre les autorités américaine et européenne souligne les différences d’approche et de rigueur dans l’évaluation des médicaments.

LA COVID-19 : RÉVÉLATEUR DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

La pandémie de COVID-19 a également révélé l’ampleur des conflits d’intérêts au sein des comités consultatifs. Une enquête du BMJ de 2021 a révélé que « plusieurs conseillers experts des comités consultatifs sur les vaccins contre la COVID-19 au Royaume-Uni et aux États-Unis avaient des liens financiers avec des fabricants de vaccins – des liens que les régulateurs ont jugés acceptables. »

Plus troublant encore, l’affaire des documents Pfizer, révélés suite à une décision de justice, a montré comment les agences de régulation se contentent souvent des « résumés fournis par les entreprises pharmaceutiques » plutôt que de conduire leurs propres évaluations indépendantes des données patients. L’agence australienne TGA a même admis qu’elle « effectue ses évaluations du vaccin contre la COVID-19 sur la base des informations fournies par le promoteur du vaccin, tandis que les fabricants de vaccins conservent les ensembles de données individuelles des participants aux essais. »

LES ENQUÊTES PARLEMENTAIRES : RECONNAISSANCE OFFICIELLE DU PROBLÈME

Les enquêtes parlementaires : un début de reconnaissance officielle des dysfonctionnements

Les institutions parlementaires, tant au Royaume-Uni qu’aux États-Unis, ont commencé à reconnaître officiellement l’ampleur du problème. En 2004 déjà, le comité de santé de la Chambre des communes britannique s’inquiétait du fait que le financement de la MHRA par l’industrie pharmaceutique pourrait l’amener à « perdre de vue la nécessité de protéger et de promouvoir la santé publique par-dessus tout. »

Plus récemment, en décembre 2022, une enquête parlementaire américaine sur l’affaire Aduhelm a conclu que le processus d’approbation de la FDA était « criblé d’irrégularités ». Cette investigation a révélé que « la FDA n’a pas suivi ses propres directives et pratiques » lors de l’approbation de ce médicament controversé contre la maladie d’Alzheimer.

Ces enquêtes parlementaires, bien qu’importantes, peinent cependant à produire des réformes structurelles significatives. Comme le note un rapport parlementaire britannique de 2004 : « Il semble y avoir une relation de satisfaction mutuelle. ‘Nos priorités sont alignées’, dit un document. Il y a eu des ‘succès notables’, dit un autre, citant ‘un autre exemple’ où les deux parties ‘ont bien coopéré’. »

« Je suggérerais à une personne lambda qu’il y a un gros problème avec le concept d’indépendance vis-à-vis de l’industrie d’un organisme qui est entièrement financé par l’industrie. »

– Professeur John Abraham, Université de Sussex

L’OPACITÉ DES PROCESSUS : QUAND LA TRANSPARENCE FAIT DÉFAUT

Les chaînes invisibles reliant médicaments, régulation et intérêts industriels

L’un des aspects les plus préoccupants de la capture réglementaire réside dans l’opacité croissante des processus de décision. Les délibérations entre la MHRA et l’industrie pharmaceutique ont longtemps été « enveloppées de secret en raison de l’insistance des compagnies pharmaceutiques sur la sensibilité commerciale des informations relatives à leurs produits. »

Cette culture du secret s’étend aux données d’essais cliniques, élément pourtant crucial pour évaluer la sécurité et l’efficacité des médicaments. Les agences de régulation se contentent trop souvent des « résumés fournis par les entreprises pharmaceutiques » plutôt que d’exiger un accès complet aux données brutes. Cette pratique soulève des questions fondamentales sur la qualité et l’indépendance de l’évaluation réglementaire.

LES COMITÉS CONSULTATIFS : INDÉPENDANCE EN QUESTION

Le Committee on the Safety of Medicines (CSM), composé d’experts « indépendants » qui conseillent la MHRA sur les médicaments à autoriser, illustre parfaitement cette problématique de transparence. Selon les dernières déclarations complètes d’intérêts disponibles pour 2001, « 17 des 36 membres avaient des liens financiers personnels avec l’industrie, tandis que d’autres avaient déclaré des intérêts non personnels tels que des subventions de recherche. »

Plus inquiétant encore, l’industrie s’est montrée « agitée » par les plans « irréalistes » des ministres de durcir les règles sur les conflits d’intérêts. L’ABPI (Association of the British Pharmaceutical Industry) s’est plainte que les ministres étaient « trop restrictifs dans l’exigence que les experts ne détiennent aucun intérêt personnel dans l’industrie pharmaceutique. »

Paradoxe réglementaire : Comment peut-on espérer une évaluation indépendante quand l’industrie elle-même résiste aux mesures visant à réduire les conflits d’intérêts de ceux qui sont censés la contrôler ?

LES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Les implications de cette capture réglementaire dépassent largement les considérations théoriques pour affecter directement la santé et la sécurité des patients. L’enquête de Maryanne Demasi pour le BMJ établit un lien direct entre le financement industriel et « un déclin des normes en matière de preuves, ce qui a fini par nuire aux patients. »

L’ACCÉLÉRATION DANGEREUSE DES APPROBATIONS

L’une des conséquences les plus visibles de cette influence industrielle est la multiplication des « voies accélérées » pour la mise sur le marché des médicaments. Ces processus d’approbation rapide, initialement conçus pour répondre à des urgences de santé publique, sont devenus « une norme mondiale » selon l’investigation du BMJ.

Les chiffres sont éloquents : 68% des nouveaux médicaments aux États-Unis sont approuvés par la FDA via une « voie accélérée », 50% en Europe, et au Royaume-Uni, 98,5% des nouveaux médicaments sont approuvés par la MHRA. Cette tendance à l’accélération systématique soulève des questions graves sur la rigueur de l’évaluation.

Plus préoccupant encore, ces processus accélérés produisent des médicaments « plus susceptibles d’être retirés pour des raisons de sécurité, plus susceptibles d’être accompagnés d’un avertissement dans une boîte noire et plus susceptibles d’avoir une ou plusieurs formes posologiques volontairement abandonnées par le fabricant. »

L’ÉROSION DE LA CONFIANCE PUBLIQUE

Cette situation a créé une crise de confiance majeure envers les institutions de santé publique. Comme l’avertit Donald Light, sociologue expert en régulation pharmaceutique : « Les médecins et les patients doivent comprendre à quel point on ne peut pas faire confiance aux organismes de réglementation des médicaments tant qu’ils sont captifs des financements de l’industrie. »

Impact Mesurable sur la Qualité

Médicaments à Voie Accélérée

- Risque accru de retrait du marché

- Plus d’avertissements sécuritaires

- Abandons volontaires fréquents

Taux d’Approbation Élevés

- 90%+Australie (2020-2021)

- 98.5%Royaume-Uni (MHRA)

- 68%États-Unis (voie accélérée)

TENTATIVES DE RÉFORME ET RÉSISTANCES

Face à l’ampleur des révélations et à la pression publique croissante, plusieurs tentatives de réforme ont vu le jour. Cependant, ces initiatives se heurtent systématiquement à la résistance de l’industrie pharmaceutique et à l’inertie institutionnelle des agences de régulation.

LES PROPOSITIONS DE RÉFORME

Plusieurs pistes de réforme ont été avancées par des experts et des organisations de la société civile. Une pétition publique demande notamment de « réformer la MHRA et la transformer en un régulateur transparent, qui place les patients en premier », soulignant qu’il existe « une ‘porte tournante’ entre l’industrie et le régulateur, les membres du conseil ayant déclaré des intérêts financiers dans l’industrie pharmaceutique. »

Les propositions incluent généralement un retour à un financement public, des périodes d’attente obligatoires pour les employés passant du secteur public au privé, une transparence accrue des données d’essais cliniques, et une composition plus indépendante des comités consultatifs.

LA RÉSISTANCE INDUSTRIELLE

Cependant, l’industrie pharmaceutique résiste activement à ces réformes. Les documents obtenus par le Guardian révèlent comment l’ABPI a développé « un plan d’action détaillé de huit pages expliquant comment elle pense que la MHRA devrait être gérée pour ‘construire sur l’excellente relation de travail’ entre l’industrie et le régulateur. »

Plus inquiétant encore, l’industrie a exprimé son mécontentement face à « l’absence de représentation de l’industrie pharmaceutique au niveau du conseil d’administration de la MHRA », réclamant explicitement « un droit de regard sur diverses questions, notamment les questions financières relatives aux frais et aux niveaux de service. »

« En tant que seule agence de régulation entièrement financée par l’industrie, nous croyons qu’il est essentiel que nous ayons notre mot à dire sur diverses questions, notamment les questions financières relatives aux frais et aux niveaux de service. »

– Dr John Patterson, Président ABPI (2004)

Cette déclaration révèle clairement l’ampleur de l’influence que l’industrie considère comme légitime, transformant de facto le régulateur en prestataire de services plutôt qu’en autorité de contrôle indépendante.

PERSPECTIVES INTERNATIONALES ET COMPARAISONS

Le problème de la capture réglementaire dans le secteur pharmaceutique dépasse largement les frontières britanniques. L’enquête du BMJ révèle que cette problématique affecte tous les pays développés, avec des variations dans l’intensité mais une tendance commune vers une dépendance croissante au financement industriel.

L’HARMONISATION RÉGLEMENTAIRE : UNE FACILITATION DE LA CAPTURE

L’une des évolutions les plus préoccupantes est la tendance à « l’harmonisation réglementaire » entre pays, qui permet aux agences de s’appuyer sur les décisions d’autres autorités plutôt que de conduire leurs propres évaluations indépendantes. Cette pratique, justifiée par des considérations d’efficacité et de coût, facilite en réalité la propagation des décisions compromises.

Comme l’observe une déclaration officielle des organismes de réglementation : « L’organisme demeure indépendant, responsable et redevable des décisions prises, même lorsqu’il s’appuie sur les décisions et les renseignements des autres. » Cependant, cette indépendance proclamée est largement théorique lorsque les évaluations de base sont conduites par des agences également compromises.

DES MODÈLES ALTERNATIFS EXISTENT

Malgré cette tendance généralisée, certains pays maintiennent des approches plus conservatrices. Le Canada, avec « seulement » 50,5% de financement industriel, représente encore le minimum parmi les six pays étudiés, mais même ce niveau reste problématique du point de vue de l’indépendance réglementaire.

Ces variations nationales démontrent que le financement public des agences de régulation reste possible et que les pressions budgétaires ne justifient pas nécessairement le recours massif aux fonds industriels. La question est donc moins technique qu’éminemment politique.

VERS UNE RÉGULATION PHARMACEUTIQUE INDÉPENDANTE : DÉFIS ET SOLUTIONS

L’ampleur des révélations concernant la MHRA et ses homologues internationaux dessine le portrait d’un système de régulation pharmaceutique profondément compromis. La dépendance financière quasi-totale aux fonds industriels, combinée au phénomène de « porte tournante » et à l’opacité des processus décisionnels, a créé une situation de capture réglementaire qui mine les fondements mêmes de la protection de la santé publique.

UN DIAGNOSTIC SANS APPEL

Les faits sont désormais établis : 86% du budget de la MHRA provient de l’industrie qu’elle régule, 98,5% des nouveaux médicaments qu’elle évalue sont approuvés, et ses anciens dirigeants intègrent systématiquement les conseils d’administration des entreprises pharmaceutiques. Cette situation, loin d’être accidentelle, résulte de choix politiques délibérés remontant aux réformes thatchériennes de 1989.

Pistes de Réforme Nécessaires

Réformes Structurelles

- Retour au financement public intégral

- Périodes d’attente obligatoires (revolving door)

- Indépendance totale des comités consultatifs

- Séparation claire des missions de promotion et de contrôle

Transparence et Accountability

- Publication intégrale des données d’essais

- Délibérations publiques systématiques

- Déclarations d’intérêts exhaustives et publiques

- Contrôle parlementaire renforcé

L’URGENCE D’UNE PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE

Comme l’avertit Donald Light, « les médecins et les patients doivent comprendre à quel point on ne peut pas faire confiance aux organismes de réglementation des médicaments tant qu’ils sont captifs des financements de l’industrie. » Cette prise de conscience collective est le préalable indispensable à toute réforme véritable.

L’enjeu dépasse la simple réforme institutionnelle pour toucher aux fondements démocratiques de nos sociétés. Comment accepter qu’une industrie finance intégralement les organismes chargés de la contrôler ? Comment tolérer que la santé publique devienne otage d’intérêts commerciaux privés ?

Un impératif démocratique : La restauration de l’indépendance des agences de régulation pharmaceutique n’est pas seulement une question technique, mais un enjeu démocratique majeur qui conditionne la confiance des citoyens envers leurs institutions de santé publique.

L’histoire nous enseigne que les réformes profondes ne surviennent généralement qu’après des crises majeures. La pandémie de COVID-19, l’affaire Aduhelm, et la multiplication des scandales pharmaceutiques offrent peut-être cette opportunité historique de repenser fondamentalement notre approche de la régulation des médicaments.

Il appartient désormais aux citoyens, aux professionnels de santé, aux parlementaires et aux responsables politiques de saisir cette opportunité pour exiger et mettre en œuvre les réformes nécessaires. Car au-delà des enjeux techniques et financiers, c’est bien la confiance dans nos systèmes de santé publique qui est en jeu.

« Près de deux décennies plus tard, peu de choses ont changé. Le financement des organismes de réglementation des médicaments par l’industrie est devenu la norme internationale. »

– Maryanne Demasi, journaliste d’investigation BMJ

Cette citation de Maryanne Demasi, datant de 2022, résume parfaitement l’urgence de la situation. Il est temps que cette « norme internationale » problématique cède la place à une régulation véritablement indépendante, au service de la santé publique plutôt que des intérêts industriels.

Sources et Références

Sources Principales

Documents Officiels

Note : Tous les liens étaient accessibles au moment de la rédaction de cet article (août 2025). Certains liens peuvent devenir inaccessibles avec le temps en raison des politiques de conservation des éditeurs.