LE SCANDALE DU SANG CONTAMINÉ EN FRANCE : UNE TRAGÉDIE SANITAIRE ET POLITIQUE (1983-2003)

Pourtant, les événements à l’origine de ce drame remontent bien plus tôt, à la période critique de 1983-1985. Durant ces années cruciales, des transfusions sanguines et des produits dérivés du sang contaminés par le VIH et l’hépatite C ont continué d’être administrés aux patients français, malgré la connaissance croissante des risques de transmission de ces pathologies mortelles par voie sanguine.

L’ampleur du drame est considérable : 4 700 personnes ont été infectées en France, principalement des hémophiles et des patients ayant reçu des transfusions sanguines. Parmi elles, plus de 300 sont décédées des suites de ces infections. Ces chiffres, derrière leur froideur statistique, cachent des milliers de drames familiaux, de vies brisées et de souffrances indicibles.

Ce scandale révèle les dysfonctionnements profonds d’un système de santé publique confronté à l’émergence d’une maladie nouvelle et terrifiante : le SIDA. Il met en lumière les conflits d’intérêts entre considérations économiques et impératifs sanitaires, les retards dans l’adoption de mesures préventives, et les défaillances dans la chaîne de décision politique et médicale.

Au-delà du drame humain, l’affaire du sang contaminé constitue un tournant majeur dans l’histoire de la médecine française. Elle a provoqué une remise en cause profonde des pratiques transfusionnelles, conduit à la création de nouvelles institutions de sécurité sanitaire, et soulevé des questions fondamentales sur la responsabilité des pouvoirs publics en matière de santé.

Cette tragédie, qui s’étend sur plus de deux décennies – des premières contaminations au début des années 1980 jusqu’aux derniers procès du début des années 2000 – reste l’un des épisodes les plus sombres de la médecine contemporaine française, et un rappel permanent de la nécessité de placer la protection de la santé publique au-dessus de toute autre considération.

Chapitre 1 : L’Hémophilie et les Traitements dans les Années 1980

Pour comprendre l’ampleur du scandale du sang contaminé, il est essentiel de saisir la situation particulière des patients hémophiles au début des années 1980. L’hémophilie est une maladie génétique rare qui se caractérise par un défaut de coagulation sanguine, exposant les patients à des hémorragies spontanées ou prolongées même lors de traumatismes mineurs.

Il existe principalement deux formes d’hémophilie : l’hémophilie A, la plus fréquente, causée par une déficience en facteur VIII de coagulation (représentant environ 85% des cas), et l’hémophilie B, due à une déficience en facteur IX (environ 15% des cas). La sévérité de la maladie varie selon le taux de facteur de coagulation présent dans le sang du patient.

Au début des années 1980, la France compte approximativement 5 000 patients hémophiles, dont 2 455 sont officiellement recensés par les services de santé. Parmi eux, environ 2 500 souffrent d’une forme sévère de la pathologie nécessitant des traitements réguliers et des interventions d’urgence lors d’épisodes hémorragiques.

Avant les années 1970, le traitement de l’hémophilie était particulièrement contraignant et dangereux. Les patients devaient se rendre d’urgence dans des centres hospitaliers pour recevoir des transfusions de plasma frais ou de sang total, procédures longues et pas toujours efficaces. Cette situation a radicalement changé avec l’avènement des concentrés de facteurs de coagulation, véritable révolution thérapeutique.

Ces concentrés, principalement le facteur VIII pour l’hémophilie A, sont produits à partir de plasma sanguin humain collecté auprès de donneurs. Le processus de fabrication implique la mise en commun de plasma provenant de milliers de donneurs – parfois jusqu’à 20 000 dons pour un seul lot de concentré. Cette technique de « pooling » permet d’obtenir des concentrations élevées de facteurs de coagulation, mais présente l’inconvénient majeur de multiplier exponentiellement les risques de contamination virale.

Dans les années 1980, les États-Unis dominent le marché mondial des dérivés sanguins. Les laboratoires pharmaceutiques américains comme Baxter, Bayer, Armour Pharmaceutical et Alpha Therapeutic produisent la majorité des concentrés de facteur VIII utilisés dans le monde, y compris en France. Cette dépendance à l’égard des produits américains s’explique par plusieurs facteurs : les techniques de production plus avancées, les volumes de production plus importants, et les coûts inférieurs.

Cependant, la collecte de plasma aux États-Unis repose largement sur un système de donneurs rémunérés, pratique interdite en France et dans la plupart des pays européens. Cette rémunération attire des populations particulièrement vulnérables et à risque : prisonniers, toxicomanes, homosexuels masculins, populations marginalisées. Ces groupes, qui constituent une part importante des donneurs de plasma américains, sont également ceux qui présentent les taux de prévalence les plus élevés pour le VIH naissant.

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), dirigé par le Dr Michel Garretta, est l’organisme français responsable de la collecte, du traitement et de la distribution des produits sanguins. Créé en 1949, le CNTS a pour mission d’assurer l’autosuffisance nationale en produits sanguins, mais dans les années 1980, la France reste largement dépendante des importations américaines pour les concentrés de facteur VIII.

Cette dépendance crée une situation paradoxale : d’un côté, la France prône le don bénévole et anonyme comme principe fondamental de sa politique transfusionnelle ; de l’autre, elle importe massivement des produits fabriqués à partir de plasma collecté selon des méthodes qu’elle réprouve sur son propre territoire. Cette contradiction aura des conséquences dramatiques lorsque l’épidémie de SIDA commencera à se propager.

Pour les patients hémophiles, ces concentrés représentent une libération extraordinaire. Ils peuvent désormais être traités rapidement, parfois même à domicile, ce qui améliore considérablement leur qualité de vie et leur permet une existence quasi-normale. Beaucoup d’hémophiles, enfants et adultes, peuvent enfin espérer une vie active, des études, une carrière, une famille.

Malheureusement, cette révolution thérapeutique cache un piège mortel. Chaque injection de concentré de facteur VIII expose le patient au sang de milliers de donneurs. Si un seul donneur du pool est porteur d’un virus transmissible par le sang, l’ensemble du lot devient potentiellement contaminant. Dans le contexte de l’émergence du VIH au début des années 1980, cette caractéristique transformera ce qui était perçu comme un progrès médical majeur en catastrophe sanitaire.

L’ironie tragique de cette situation réside dans le fait que les patients les plus gravement atteints d’hémophilie, ceux qui nécessitent les traitements les plus fréquents et les plus intensifs, sont également ceux qui courent les plus grands risques de contamination. Plus un hémophile reçoit de perfusions, plus il est exposé à des lots différents de concentrés, et plus la probabilité de recevoir un produit contaminé augmente de manière exponentielle.

Chapitre 2 : L’Émergence du SIDA et les Premiers Signaux d’Alarme (1981-1983)

L’histoire du scandale du sang contaminé est indissociable de celle de l’émergence du SIDA, une maladie qui va bouleverser la médecine mondiale et révéler les failles profondes des systèmes de santé publique. Les premiers signaux d’alarme apparaissent aux États-Unis dès juin 1981, lorsque les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) d’Atlanta publient un rapport décrivant cinq cas de pneumonie à Pneumocystis carinii chez de jeunes hommes homosexuels en bonne santé apparente.

Ces observations, initialement perçues comme anecdotiques, se révèlent rapidement être les premiers témoins d’une épidémie d’une ampleur et d’une gravité sans précédent. En quelques mois, des centaines de cas similaires sont signalés à travers les États-Unis, touchant principalement les communautés homosexuelles masculines de grandes métropoles comme San Francisco, New York et Los Angeles.

La maladie, initialement appelée GRID (Gay-Related Immune Deficiency), est rapidement rebaptisée AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ou SIDA (Syndrome d’Immunodéficience Acquise) lorsqu’il devient évident qu’elle ne se limite pas aux homosexuels masculins. Dès 1982, les autorités sanitaires américaines observent des cas troublants chez d’autres populations : utilisateurs de drogues intraveineuses, hémophiles, et receveurs de transfusions sanguines.

C’est en juillet 1982 que le premier cas de SIDA chez un hémophile est officiellement rapporté. Ce patient, un homme de 59 ans souffrant d’hémophilie A sévère, développe les symptômes caractéristiques de la maladie après avoir reçu des concentrés de facteur VIII. Cette observation sonne comme un coup de tonnerre dans la communauté médicale spécialisée dans les troubles de la coagulation.

En quelques mois, le nombre de cas de SIDA chez les hémophiles explose de manière alarmante. Fin 1982, 8 cas sont recensés dans le monde. Ce chiffre atteint 21 aux États-Unis en 1983, et la progression suit une courbe exponentielle terrifiante. Ces chiffres, bien qu’encore limités en valeur absolue, représentent une proportion considérable de la population hémophile mondiale, estimée à seulement quelques dizaines de milliers de personnes.

Le 4 janvier 1983 marque un tournant décisif. Les CDC publient un rapport d’enquête épidémiologique qui établit formellement le lien entre le SIDA et les transfusions sanguines. Cette publication déclare sans ambiguïté que « les preuves épidémiologiques suggèrent fortement que le sang et les produits sanguins transmettent le SIDA » et que « la maladie peut être transmise par voie sanguine ».

Cette déclaration officielle des autorités sanitaires américaines aurait dû déclencher immédiatement des mesures préventives drastiques dans tous les pays utilisant des produits sanguins, particulièrement ceux importés des États-Unis. Pourtant, les réactions restent étonnamment limitées et les mesures préventives tardent à être mises en œuvre.

En France, la prise de conscience du risque transfusionnel s’effectue avec un retard considérable et préoccupant. Plusieurs facteurs expliquent cette lenteur de réaction. Premièrement, l’épidémie de SIDA apparaît initialement comme un phénomène essentiellement américain, touchant des populations perçues comme marginales et géographiquement éloignées. Cette perception crée une forme de déni et de distance psychologique qui retarde la compréhension de l’universalité du risque.

Deuxièmement, la communauté médicale française, comme celle de nombreux autres pays, peine à admettre que les progrès thérapeutiques récents dans le traitement de l’hémophilie puissent se transformer en catastrophe sanitaire. Les concentrés de facteur VIII ont révolutionné la prise en charge des hémophiles, et l’idée qu’ils puissent devenir des vecteurs de mort est psychologiquement difficile à accepter.

Troisièmement, les enjeux économiques et industriels sont considérables. La France investit massivement dans le développement de sa propre industrie du fractionnement plasmatique, avec l’objectif d’atteindre l’autosuffisance nationale en produits dérivés du sang. Reconnaître la dangerosité des produits américains pourrait compromettre ces investissements et révéler les insuffisances de la production nationale.

Les premiers cas de SIDA chez des hémophiles français sont rapportés dès 1983, mais ces observations ne déclenchent pas immédiatement les mesures d’urgence qu’elles auraient dû provoquer. Les autorités sanitaires françaises adoptent une attitude attentiste, préférant attendre des « preuves plus solides » avant de prendre des décisions qui pourraient avoir des répercussions économiques et industrielles importantes.

Cette période de 1981 à 1983 constitue une fenêtre critique où des mesures préventives auraient pu sauver de nombreuses vies. L’exclusion temporaire des donneurs à risque, la suspension des importations de produits américains provenant de zones à forte prévalence, ou encore l’accélération du développement de tests de dépistage auraient considérablement limité l’ampleur de la contamination.

Malheureusement, cette fenêtre d’opportunité se referme progressivement, et les mois qui suivent voient se multiplier les contaminations évitables. Chaque semaine de retard dans la prise de décision se traduit par de nouveaux patients infectés, dans un contexte où la compréhension de la maladie et de ses modes de transmission s’améliore constamment.

L’année 1983 se termine ainsi sur un constat alarmant : le SIDA n’est plus une maladie exotique cantonnée aux États-Unis, mais une épidémie mondiale qui touche désormais l’Europe. Les hémophiles, qui avaient enfin trouvé dans les concentrés de facteurs de coagulation l’espoir d’une vie normale, se retrouvent confrontés à une menace mortelle véhiculée par leurs propres médicaments. Le piège se referme inexorablement, et les années 1984-1985 vont révéler toute l’ampleur de la tragédie à venir.

Chapitre 3 : La Période Critique (1983-1985) – Distribution de Produits Contaminés

La période s’étendant de 1983 à 1985 constitue le cœur du scandale du sang contaminé. Ces années cruciales voient se succéder les preuves scientifiques de la transmission du SIDA par voie sanguine, l’émergence de solutions techniques pour prévenir les contaminations, et paradoxalement, la poursuite de la distribution de produits sanguins contaminés. Cette contradiction tragique résulte d’un ensemble de dysfonctionnements, de négligences et de choix discutables qui coûteront la vie à des centaines de personnes.

L’année 1984 débute avec une étude gouvernementale française qui confirme de manière indiscutable la réalité de la contamination par transfusion. Cette étude, menée par les services du ministère de la Santé, démontre que « les patients recevant des transfusions multiples de produits sanguins français sont infectés par le virus du SIDA ». Cette conclusion, basée sur des données épidémiologiques solides, aurait dû déclencher immédiatement une révision complète des protocoles de sécurité transfusionnelle.

Pourtant, malgré cette évidence scientifique, le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), sous la direction du Dr Michel Garretta, continue de distribuer des concentrés de facteur VIII dont la sécurité virale n’est pas garantie. Cette décision, qui peut paraître incompréhensible rétrospectivement, s’explique par un faisceau de considérations techniques, économiques et psychologiques qui révèlent les limites du système de santé français de l’époque.

Le Dr Michel Garretta, personnage central de cette tragédie, incarne les contradictions de cette époque. Médecin reconnu et spécialiste respecté de la transfusion sanguine, il dirige le CNTS depuis 1974 et a contribué à moderniser le système transfusionnel français. Cependant, face à la crise du SIDA, ses décisions se révèlent catastrophiques et lui vaudront d’être reconnu comme le principal responsable du scandale.

La réunion confidentielle du 29 mai 1985 au CNTS constitue l’un des épisodes les plus emblématiques et les plus accablants de cette période. Au cours de cette réunion, dont les minutes seront révélées six ans plus tard par Anne-Marie Casteret, les responsables du CNTS examinent la situation sanitaire et les options disponibles pour réduire les risques de contamination.

Les participants à cette réunion disposent d’informations complètes sur l’ampleur de la contamination. Ils savent que les stocks de concentrés de facteur VIII contiennent des lots contaminés, ils connaissent l’existence de tests de dépistage fiables, et ils sont conscients que chaque jour de retard dans la mise en œuvre de mesures préventives se traduit par de nouvelles contaminations.

Malgré ces éléments, la décision prise lors de cette réunion est de poursuivre la distribution des stocks existants plutôt que de les détruire et d’attendre l’arrivée de produits sécurisés. Cette décision s’appuie sur plusieurs arguments : l’évitement d’une pénurie qui pourrait être fatale aux hémophiles en cas d’hémorragie grave, les coûts financiers considérables de la destruction des stocks, et la volonté de ne pas créer de panique dans la communauté médicale et chez les patients.

Le choix entre risques économiques et impératifs sanitaires constitue l’un des aspects les plus controversés de cette affaire. Les responsables du CNTS arguent qu’une interruption brutale de l’approvisionnement en concentrés de facteur VIII pourrait causer des décès immédiats par hémorragie, alors que le risque de contamination par le SIDA reste statistiquement limité et que la maladie n’est pas immédiatement mortelle.

Cette argumentation, qui peut sembler rationnelle d’un point de vue purement médical, ignore cependant plusieurs éléments cruciaux. Premièrement, le taux de mortalité du SIDA approche les 100% à cette époque, aucun traitement efficace n’étant disponible. Deuxièmement, des solutions alternatives existent pour traiter les hémorragies, même si elles sont moins pratiques. Troisièmement, le principe de précaution devrait prévaloir face à un risque aussi grave et irréversible.

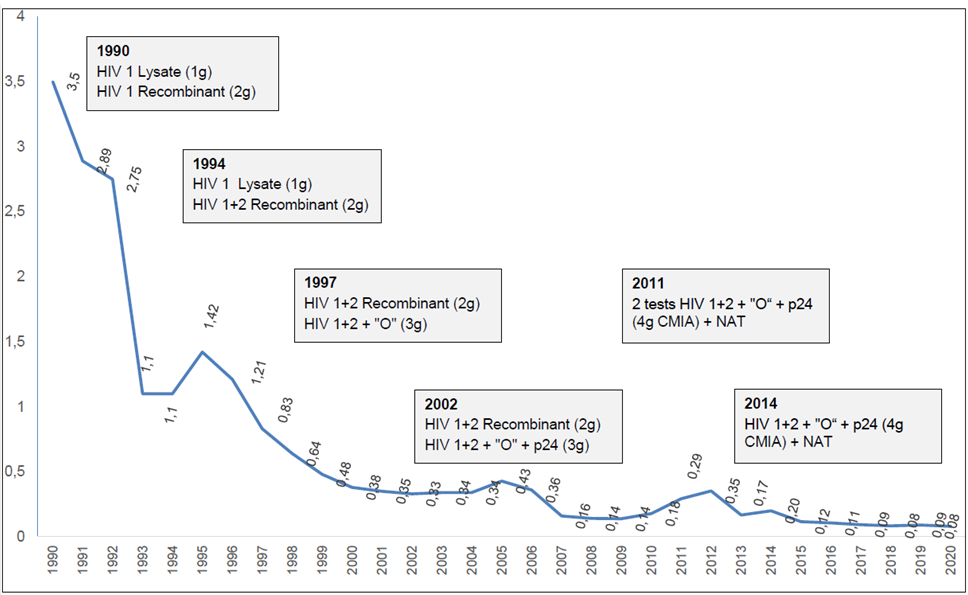

Le retard dans l’adoption des tests de dépistage constitue un autre aspect scandaleux de cette période. Le test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), développé par les laboratoires américains Abbott et par l’Institut Pasteur français, est disponible dès 1984-1985. Ce test, bien qu’imparfait, permet de détecter la présence d’anticorps anti-VIH dans le sang des donneurs et constitue un outil essentiel pour sécuriser les dons.

Cependant, l’adoption de ce test en France est retardée de plusieurs mois cruciaux par des considérations qui mélangent enjeux scientifiques, économiques et nationalistes. Le test Abbott, développé par une société américaine, est techniquement au point et disponible dès le début de 1985. Parallèlement, l’Institut Pasteur développe son propre test en partenariat avec la société française Diagnostics Pasteur.

Les autorités françaises, soucieuses de préserver l’industrie nationale et méfiantes à l’égard de la dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis, retardent l’autorisation du test Abbott dans l’espoir que le test Pasteur sera rapidement disponible. Cette attente, motivée par des considérations de souveraineté industrielle et de prestige scientifique, coûte un temps précieux pendant lequel les contaminations se poursuivent.

L’autorisation du test Abbott n’intervient qu’en juin 1985, soit plusieurs mois après sa disponibilité technique. Pendant cette période, des milliers de dons de sang potentiellement contaminés continuent d’être collectés, traités et distribués sans dépistage systématique du VIH. Chaque semaine de retard représente des centaines de dons non contrôlés et un nombre incalculable de contaminations évitables.

Le bilan de cette période est dramatique. En 1985, un hémophile français sur deux est séropositif, principalement à cause de l’utilisation de concentrés de facteur VIII contaminés. Cette proportion, effroyable, témoigne de l’ampleur de l’échec des mesures préventives et de la gravité des dysfonctionnements du système de sécurité sanitaire.

Les conséquences de ces contaminations ne se limitent pas aux hémophiles. Beaucoup d’entre eux, ignorant leur séropositivité, transmettent le virus à leurs conjoints par voie sexuelle. Des enfants naissent infectés par transmission materno-fœtale. Ainsi, chaque contamination initiale génère potentiellement plusieurs contaminations secondaires, démultipliant l’impact de la tragédie.

Cette période révèle également les limites de la gouvernance sanitaire française des années 1980. La fragmentation des responsabilités entre différents organismes (CNTS, ministère de la Santé, laboratoires pharmaceutiques), l’absence de procédures d’urgence clairement définies, et la prévalence de considérations non médicales dans les prises de décision sanitaires créent un environnement propice aux dysfonctionnements et aux retards.

L’année 1985 marque la fin de cette période critique, mais aussi le début d’une prise de conscience tardive. Les tests de dépistage sont enfin mis en œuvre, les procédures de sécurisation des produits sanguins sont renforcées, et les premières mesures d’inactivation virale sont développées. Malheureusement, ces avancées arrivent trop tard pour les milliers de personnes déjà contaminées, qui vont porter toute leur vie les conséquences de ces mois d’atermoiements et de négligences.

Chapitre 4 : Les Victimes – Ampleur de la Tragédie

Derrière les chiffres et les statistiques du scandale du sang contaminé se cachent des milliers de drames humains d’une intensité tragique. Les victimes de cette catastrophe sanitaire ne forment pas une population homogène : elles incluent des hémophiles de tous âges, des patients transfusés lors d’interventions chirurgicales, des nouveau-nés, leurs familles et leurs proches. Chaque contamination représente une vie brisée, une famille détruite, un avenir anéanti.

Le bilan officiel fait état de 4 700 personnes infectées en France par le VIH et l’hépatite C suite à des transfusions ou l’utilisation de produits dérivés du sang contaminés. Parmi ces victimes, plus de 300 sont décédées directement des suites de ces infections. Ces chiffres, déjà considérables, ne reflètent qu’imparfaitement l’ampleur réelle de la tragédie, car ils ne comptabilisent pas les contaminations secondaires ni les décès survenus après la période de référence.

La population la plus massivement touchée est celle des patients hémophiles. Sur les approximativement 5 000 hémophiles français du début des années 1980, près de 2 500 ont été contaminés par le VIH, soit un taux de contamination d’environ 50%. Cette proportion exceptionnellement élevée s’explique par le fait que les hémophiles sévères reçoivent des perfusions régulières et fréquentes de concentrés de facteur VIII, multipliant leur exposition aux lots contaminés.

Parmi les victimes les plus tragiques figurent les enfants hémophiles. Beaucoup d’entre eux, âgés de quelques mois à quelques années lors des premières contaminations, ont grandi avec le VIH sans le savoir pendant des années. Ces enfants, qui auraient dû bénéficier des progrès de la médecine pour mener une vie normale malgré leur hémophilie, se sont retrouvés confrontés à une double maladie : leur pathologie héréditaire et une infection virale mortelle contractée par le biais de leur traitement.

Le cas des nouveau-nés contaminés illustre particulièrement la cruauté de cette tragédie. Certains bébés ont été infectés dès les premiers jours de leur vie par des transfusions sanguines nécessaires lors d’interventions chirurgicales néonatales. D’autres ont été contaminés par transmission materno-fœtale, leurs mères ayant été infectées lors de transfusions pendant l’accouchement ou au cours de grossesses précédentes.

Les patients transfusés constituent une autre catégorie importante de victimes. Contrairement aux hémophiles qui recevaient régulièrement des produits sanguins et étaient donc conscients des risques potentiels, beaucoup de ces patients ont été contaminés lors d’une unique transfusion effectuée dans le cadre d’une intervention chirurgicale d’urgence ou programmée. Pour eux, la découverte de leur séropositivité, souvent survenue des années après la transfusion, a constitué un choc d’autant plus violent qu’ils n’avaient aucune conscience du risque encouru.

L’Association des Victimes des Accidents Causés (AAVAC), créée au début des années 1990, devient rapidement le porte-voix de ces milliers de victimes. Cette association, dirigée par des personnes directement touchées par le scandale ou leurs proches, mène un combat acharné pour la reconnaissance des responsabilités, l’amélioration de l’indemnisation, et la mise en œuvre de mesures préventives pour éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise.

Les témoignages recueillis par l’AAVAC révèlent l’ampleur des souffrances endurées par les victimes et leurs familles. Beaucoup décrivent le sentiment de trahison ressenti face à une médecine qui était censée les soigner et qui les a empoisonnés. D’autres évoquent la culpabilité de parents qui ont autorisé des transfusions pour leurs enfants, ignorant qu’ils les condamnaient ainsi à une mort lente et douloureuse.

La stigmatisation sociale constitue un aspect particulièrement cruel du calvaire des victimes. Dans les années 1980 et 1990, le SIDA est encore largement perçu comme une maladie honteuse, associée à des comportements répréhensibles. Beaucoup de victimes du sang contaminé se retrouvent confrontées aux mêmes préjugés et discriminations que les autres patients séropositifs, malgré le caractère totalement involontaire de leur contamination.

Les conséquences psychologiques de la contamination s’avèrent souvent aussi dévastatrices que les effets physiques de la maladie. L’annonce de la séropositivité provoque généralement un traumatisme profond, suivi d’une période de déni, de colère et de dépression. La perspective d’une mort prochaine et certaine – aucun traitement efficace n’étant disponible avant le milieu des années 1990 – plonge les victimes et leurs proches dans un désespoir indicible.

Les répercussions familiales du scandale s’étendent bien au-delà des victimes directes. Les conjoints et partenaires des personnes contaminées vivent dans l’angoisse permanente de la transmission, transformant l’intimité en source de terreur. Les enfants grandissent dans l’ombre de la maladie de leurs parents, confrontés précocement à la perspective de l’orphelinat. Les parents de jeunes victimes sombrent dans la culpabilité et le désespoir, se reprochant d’avoir fait confiance au système médical.

Pour mettre en perspective l’ampleur du drame français, il convient de le comparer aux situations observées dans d’autres pays développés. Aux États-Unis, on estime que 6 000 à 10 000 hémophiles ont été infectés par le VIH au cours de la même période. Le Royaume-Uni déplore environ 1 200 hémophiles contaminés, tandis que l’Allemagne compte approximativement 1 500 victimes dans cette population.

Ces chiffres révèlent que le scandale français, proportionnellement à la taille de la population hémophile, figure parmi les plus graves au monde. Le taux de contamination de 50% observé en France dépasse celui constaté dans la plupart des autres pays développés, témoignant de défaillances particulièrement graves dans la gestion de la crise sanitaire.

Au-delà des hémophiles, le nombre total de victimes varie considérablement d’un pays à l’autre. Le Royaume-Uni, avec environ 30 000 personnes infectées par le VIH et/ou l’hépatite C via des transfusions, présente le bilan le plus lourd en valeur absolue. Cette différence s’explique notamment par des politiques de collecte et de traitement du sang différentes, mais aussi par des variantes dans les critères de comptabilisation et de reconnaissance des victimes.

L’évolution de la situation des victimes au fil des années révèle des trajectoires tragiquement similaires. Dans les premières années suivant la contamination, beaucoup restent asymptomatiques et ignorent leur séropositivité. La découverte de l’infection, souvent fortuite lors d’un dépistage systématique ou d’un bilan médical, marque le début d’un long calvaire ponctué d’infections opportunistes, d’hospitalisations répétées, et de traitements lourds et contraignants.

Aujourd’hui, plus de quarante ans après les premières contaminations, certaines victimes sont encore en vie grâce aux progrès thérapeutiques considérables accomplis dans le traitement du VIH. Ces survivants, véritables miraculés de la médecine moderne, portent néanmoins les séquelles physiques et psychologiques de décennies de maladie. Leur témoignage constitue une mémoire vivante de cette tragédie et un rappel permanent de la nécessité de la vigilance sanitaire.

Chapitre 5 : La Révélation du Scandale (Avril 1991)

Le 25 avril 1991 marque un tournant historique dans l’histoire de la santé publique française. Ce jour-là, Anne-Marie Casteret, journaliste médicale de l’hebdomadaire L’Événement du jeudi, publie un article qui va faire l’effet d’une bombe dans le paysage médiatique et politique français. Intitulé « Le rapport qui accuse le centre national de transfusion sanguine », cet article révèle au grand public l’ampleur et la gravité du scandale du sang contaminé.

Anne-Marie Casteret, docteure en médecine devenue journaliste spécialisée dans les questions de santé publique, mène depuis plusieurs mois une enquête minutieuse sur les dysfonctionnements de la transfusion sanguine en France. Son investigation, basée sur des témoignages de victimes, des documents internes et des analyses d’experts, met au jour un système défaillant où les considérations économiques et politiques ont pris le pas sur l’impératif de protection de la santé publique.

L’élément central de la révélation de Casteret est la publication du rapport confidentiel de la réunion du 29 mai 1985 au Centre National de Transfusion Sanguine. Ce document, dont l’existence était restée secrète pendant six ans, révèle que les responsables du CNTS étaient parfaitement conscients des risques de contamination et avaient délibérément choisi de maintenir la distribution de produits sanguins potentiellement dangereux.

Dans son article, Casteret démontre avec une précision chirurgicale comment le Dr Michel Garretta et son équipe ont organisé sciemment la distribution de concentrés de facteur VIII contaminés par le VIH. Elle révèle que lors de la réunion du 29 mai 1985, les participants disposaient de toutes les informations nécessaires pour évaluer les risques et prendre des mesures préventives, mais ont choisi de privilégier des considérations financières et d’approvisionnement.

L’article révèle également le retard volontaire dans l’adoption du test de dépistage Abbott. Casteret démontre que ce test, techniquement fiable et disponible dès le début de 1985, aurait pu être autorisé plusieurs mois plus tôt si les autorités françaises n’avaient pas privilégié les intérêts de l’industrie nationale représentée par l’Institut Pasteur et Diagnostics Pasteur.

La publication de cet article provoque immédiatement un séisme médiatique et politique d’une ampleur considérable. Les révélations de Casteret sont reprises par tous les grands médias français et internationaux, transformant en quelques heures un problème sanitaire relativement confidentiel en scandale national de première grandeur.

Les réactions du public sont marquées par la stupeur, l’indignation et la colère. L’opinion publique découvre avec horreur que des milliers de personnes ont été contaminées par des produits sanguins que les autorités savaient dangereux. Le sentiment de trahison est d’autant plus fort que la France se targue traditionnellement d’avoir l’un des systèmes de santé les plus performants au monde.

Les associations de victimes, qui militaient depuis des années pour la reconnaissance de leurs droits et la révélation de la vérité, saluent le courage et la ténacité d’Anne-Marie Casteret. Son article constitue pour elles une victoire majeure dans leur combat pour la justice et la transparence, en apportant enfin les preuves documentaires de la négligence et de l’irresponsabilité des autorités sanitaires.

Du côté des responsables mis en cause, les réactions oscillent entre déni, justifications techniques et tentatives de minimisation. Le Dr Garretta, principal visé par les accusations, conteste l’interprétation donnée aux documents révélés et maintient que ses décisions étaient justifiées par l’état des connaissances scientifiques de l’époque et la nécessité d’éviter une pénurie de produits vitaux pour les hémophiles.

Les autorités politiques, prises au dépourvu par l’ampleur des révélations, adoptent des positions défensives. Le gouvernement de l’époque, dirigé par Michel Rocard, tente de limiter les dégâts en annonçant l’ouverture d’enquêtes administratives et judiciaires, tout en évitant soigneusement de reconnaître des responsabilités qui pourraient engager celle d’anciens ministres encore en activité politique.

L’explosion médiatique qui suit la publication de l’article de Casteret transforme définitivement la perception de cette affaire. Ce qui était jusqu’alors perçu comme une série de dysfonctionnements regrettables mais compréhensibles dans le contexte d’une épidémie nouvelle devient soudainement un « scandale du sang contaminé », avec toutes les connotations d’intentionnalité et de négligence criminelle que ce terme implique.

Les médias français et internationaux se lancent dans une course à la révélation, multipliant les enquêtes complémentaires, les témoignages de victimes et les analyses d’experts. Cette surenchère médiatique, si elle contribue à éclairer tous les aspects de l’affaire, tend parfois à dramatiser des éléments secondaires ou à personnaliser excessivement des dysfonctionnements qui relèvent souvent de défaillances systémiques.

L’article de Casteret marque également un tournant dans le journalisme médical français. Il démontre l’importance du journalisme d’investigation dans le contrôle démocratique du système de santé et la nécessité pour les journalistes spécialisés de disposer des compétences techniques nécessaires pour comprendre et analyser des questions médicales complexes.

La révélation du scandale transforme également la relation entre citoyens et institutions de santé. La confiance aveugle traditionnellement accordée aux autorités médicales et sanitaires se fissure durablement, créant un climat de méfiance qui perdurera pendant des décennies et influencera l’accueil réservé aux politiques de santé publique ultérieures.

Au-delà de son impact immédiat, la publication du 25 avril 1991 marque le début d’une longue période de révélations, d’enquêtes judiciaires et de procès qui vont s’étaler sur plus d’une décennie. Elle ouvre également un débat public fondamental sur les responsabilités respectives des autorités sanitaires, des responsables politiques et de l’industrie pharmaceutique dans la protection de la santé publique.

L’œuvre d’Anne-Marie Casteret illustre parfaitement le rôle essentiel du journalisme d’investigation dans une démocratie. Son courage professionnel et sa ténacité ont permis de révéler une vérité que les pouvoirs publics auraient préféré maintenir secrète, contribuant ainsi à rendre justice aux milliers de victimes de cette tragédie sanitaire sans précédent dans l’histoire de la médecine française moderne.

Chapitre 6 : Les Procès Judiciaires (1992-1999)

6.1 Procès des médecins (1992-1993)

Suite aux révélations d’Anne-Marie Casteret, la justice française se saisit rapidement de l’affaire du sang contaminé. Les premières poursuites judiciaires visent les responsables médicaux directement impliqués dans la gestion des produits sanguins contaminés. Le procès le plus emblématique s’ouvre en 1992 devant le tribunal correctionnel de Paris, mettant en accusation quatre médecins de premier plan.

Le 23 octobre 1992 restera dans les annales judiciaires françaises comme le jour où tombe le premier verdict dans l’affaire du sang contaminé. Après plusieurs mois d’audiences particulièrement suivies par les médias et l’opinion publique, la cour rend un jugement qui marque un tournant dans la reconnaissance des responsabilités médicales et administratives.

Le Dr Michel Garretta, directeur du Centre National de Transfusion Sanguine, principal accusé de ce procès, est condamné à quatre ans de prison ferme, la peine la plus lourde prononcée dans cette affaire. Cette condamnation s’accompagne d’une amende de 500 000 francs français (environ 76 000 euros). Cette sentence, exceptionnellement sévère pour un responsable médical, témoigne de la gravité des fautes retenues contre lui.

Le Dr Jean-Pierre Allain, ancien responsable de la recherche au CNTS, est condamné à quatre ans de prison dont deux avec sursis. Cette peine, bien que moins sévère que celle infligée à Garretta, reconnaît néanmoins sa participation aux décisions qui ont conduit à la distribution de produits contaminés. Les deux autres médecins poursuivis écopent de peines plus légères, reflétant leur degré moindre de responsabilité dans la chaîne de décision.

Les chefs d’accusation retenus contre les prévenus sont particulièrement lourds de sens : « tromperie » et « non-assistance à personne en danger ». Le premier chef vise le fait d’avoir distribué des produits sanguins en dissimulant leur dangerosité potentielle. Le second, plus grave encore, reconnaît que les accusés avaient connaissance du péril mortel couru par les patients et qu’ils ont délibérément choisi de ne pas prendre les mesures nécessaires pour les protéger.

La qualification de « tromperie » revêt une importance juridique et symbolique considérable. Elle établit que les responsables du CNTS ont sciemment induit en erreur les médecins prescripteurs et, in fine, les patients, en leur présentant comme sûrs des produits dont ils connaissaient la dangerosité potentielle. Cette qualification pénale transforme ce qui aurait pu être considéré comme une simple négligence professionnelle en acte délibéré de dissimulation.

Le chef de « non-assistance à personne en danger » est encore plus accablant. Il implique que les accusés avaient non seulement connaissance du danger, mais aussi les moyens d’y remédier, et qu’ils ont consciemment choisi de ne pas agir. Cette qualification pénale, relativement rare dans le domaine médical, témoigne de la gravité exceptionnelle des fautes commises.

Au-delà des peines de prison, le tribunal ordonne aux Dr Garretta et Allain de verser solidairement 9,2 millions de francs (environ 1,4 million d’euros) aux victimes à titre de dommages et intérêts. Cette condamnation civile, sans précédent par son montant dans le domaine médical, reconnaît l’ampleur des préjudices causés et établit un principe de responsabilité financière personnelle des décideurs.

Les réactions des victimes au verdict sont contrastées. Si beaucoup se félicitent de voir enfin reconnus devant la justice les fautes et les mensonges des responsables du CNTS, d’autres estiment que les peines prononcées restent insuffisantes au regard de l’ampleur de la tragédie. Certaines associations de victimes dénoncent notamment le fait que les condamnations ne concernent que les responsables médicaux, épargnant les autorités politiques qui ont également leur part de responsabilité.

La cour d’appel de Paris confirme ces condamnations le 13 juillet 1993, rejetant les recours formés par les condamnés. Cette confirmation en appel renforce la portée juridique et symbolique du jugement de première instance, établissant définitivement la responsabilité pénale des principaux responsables médicaux du scandale.

6.2 Procès des ministres (1999)

Cependant, le volet médical du scandale ne constitue qu’une partie de l’affaire. Les révélations successives mettent également en cause les responsabilités politiques et gouvernementales dans la gestion de la crise sanitaire. C’est dans ce contexte que s’ouvre, le 9 février 1999, l’un des procès les plus exceptionnels de la Ve République : celui de trois anciens ministres devant la Cour de Justice de la République.

Les accusés sont des personnalités politiques de premier plan : Laurent Fabius, Premier ministre de 1984 à 1986, Georgina Dufoix, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale de la même période, et Edmond Hervé, secrétaire d’État chargé de la Santé. Ces trois responsables politiques sont poursuivis pour leur rôle dans les décisions qui ont permis la poursuite de la distribution de produits sanguins contaminés.

Les charges retenues contre eux sont particulièrement graves : « atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne » et « empoisonnement ». Ces qualifications pénales, exceptionnellement lourdes pour des responsables politiques, témoignent de la gravité des faits reprochés et de leur impact sur la santé publique.

Le procès, qui se déroule dans un climat de tension extrême, révèle les dysfonctionnements profonds de la gouvernance sanitaire française du milieu des années 1980. Les débats mettent au jour les conflits de compétences entre différents ministères, l’influence des lobbies industriels et pharmaceutiques, et les pressions économiques qui ont pesé sur les décisions sanitaires.

Le 9 mars 1999, la Cour de Justice de la République rend son verdict, qui provoque une onde de choc dans l’opinion publique et la classe politique. Laurent Fabius et Georgina Dufoix sont relaxés, la cour estimant qu’il n’est pas établi qu’ils aient eu connaissance des éléments permettant de mesurer la gravité des risques encourus par les patients.

Edmond Hervé est condamné pour atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, mais il est dispensé de peine. Cette condamnation sans sanction, juridiquement possible mais politiquement explosive, reconnaît sa responsabilité dans les dysfonctionnements tout en tenant compte de son rôle subordonné dans la hiérarchie gouvernementale.

Ce verdict divise profondément l’opinion publique française. D’un côté, les partisans des anciens ministres y voient la reconnaissance de leur innocence et la confirmation qu’ils ont été victimes d’une campagne de dénigrement politique. De l’autre, les associations de victimes et une partie de l’opinion publique dénoncent un déni de justice et l’impunité accordée aux responsables politiques.

La formule de Georgina Dufoix, prononcée lors d’une interview télévisée le 4 novembre 1991 sur TF1, devient emblématique de cette controverse : « Responsable mais pas coupable ». Cette phrase, qui visait à distinguer la responsabilité politique de la culpabilité pénale, est perçue par beaucoup comme un aveu cynique d’irresponsabilité et devient le symbole de l’impunité des élites politiques.

L’indignation de l’opinion publique face à ce verdict est considérable. Beaucoup de citoyens ne comprennent pas comment des responsables politiques peuvent être « responsables mais pas coupables » d’une tragédie qui a causé des milliers de morts et de contaminations. Cette incompréhension alimente une crise de confiance durable entre les citoyens et leurs représentants politiques.

Les associations de victimes dénoncent vigoureusement ce qu’elles perçoivent comme un « déni de justice ». Elles soulignent le contraste saisissant entre la sévérité des condamnations prononcées contre les responsables médicaux et l’indulgence manifestée à l’égard des responsables politiques, pourtant détenteurs du pouvoir de décision ultime.

Ce procès révèle également les limites du système judiciaire français face aux responsabilités politiques. La Cour de Justice de la République, créée en 1993 spécifiquement pour juger les ministres, se révèle inadaptée pour traiter des affaires de cette complexité, où les responsabilités sont diffuses et où la frontière entre décision politique et faute pénale est particulièrement délicate à établir.

Au-delà des verdicts, ces procès marquent un tournant dans la conception de la responsabilité publique en France. Ils posent la question fondamentale de savoir si et comment les responsables politiques peuvent être tenus juridiquement comptables des conséquences sanitaires de leurs décisions, ouvrant un débat qui dépasse largement le cas du sang contaminé.

Chapitre 7 : Les Tests de Dépistage – Retards et Controverses

L’un des aspects les plus scandaleux de l’affaire du sang contaminé réside dans les retards inexcusables pris dans l’adoption des tests de dépistage du VIH. Ces retards, motivés par un mélange de considérations économiques, politiques et de prestige national, ont coûté la vie à de nombreuses personnes qui auraient pu être sauvées si les autorités françaises avaient fait preuve de plus de réactivité et moins de nationalisme industriel.

Le test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), première génération de tests permettant de détecter la présence d’anticorps anti-VIH dans le sang des donneurs, représente une avancée technologique majeure dans la lutte contre la propagation du SIDA par transfusion. Développé simultanément par plusieurs laboratoires dans le monde, ce test offre enfin la possibilité de sécuriser l’approvisionnement en sang et en produits dérivés.

Deux versions de ce test émergent pratiquement en même temps au cours de l’année 1984 et au début de 1985 : le test Abbott, développé par la société pharmaceutique américaine du même nom, et le test Pasteur, fruit de la collaboration entre l’Institut Pasteur français et la société Diagnostics Pasteur. Cette concurrence technologique franco-américaine va se transformer en enjeu politique majeur avec des conséquences dramatiques.